コミュニケーション

コミュニケーション 『できる人は必ず持っている一流の気くばり力』|尊敬しあえる人間関係の中で仕事をする

こんにちは。あさよるです。若いころは素直で真面目でニコッとしてるだけで済んでいましたが、年齢を家朝寝ると人から求められるものも変わるし、より高い能力を持っていて当然になってくるから大変です。「今までのままじゃいかんのだ」と思っているのですが...

コミュニケーション

コミュニケーション  読書の本

読書の本  やる気の出る本

やる気の出る本  やる気の出る本

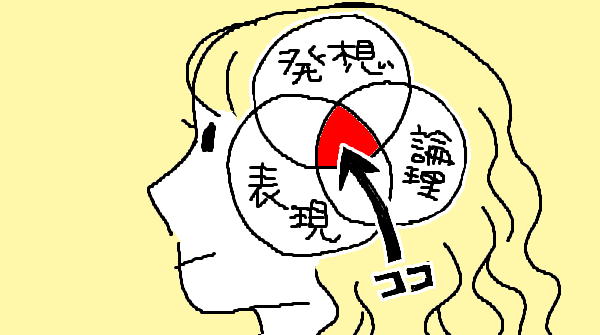

やる気の出る本  ノート術・メモ術

ノート術・メモ術