70 芸術、美術

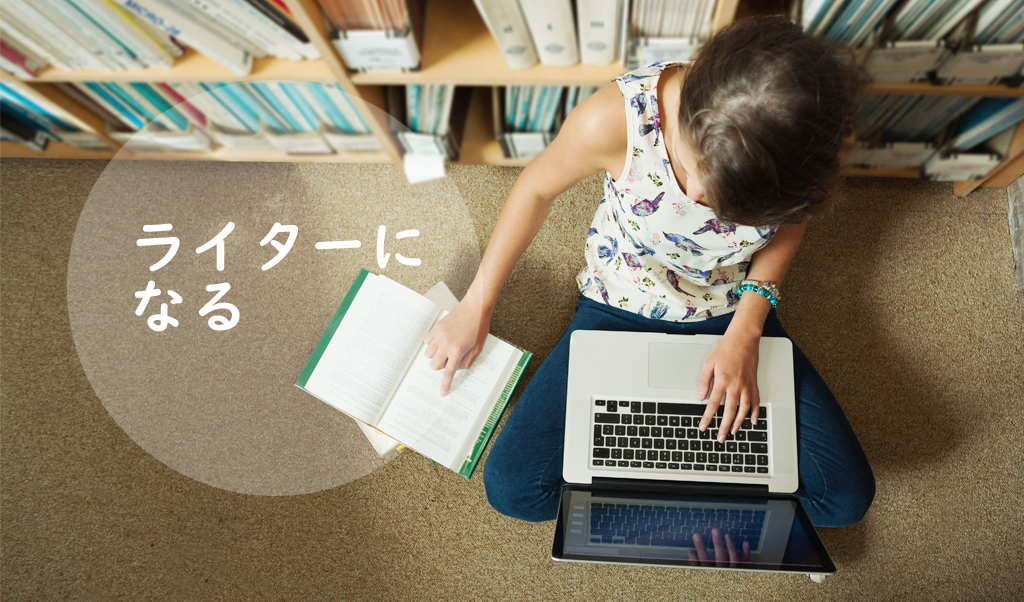

70 芸術、美術 音楽ライターになろう! 情熱と才能を活かすためのガイドブック【好きを仕事に】

自分の「好き」を言葉にして、多くの人に伝えられたら……。 きっと今よりより豊かな人生になるだろうなあなんて思います。 しかし考えてみると、今は誰もが常にインターネットに繋がっていて、SNSやブログですぐに発信できる時代。 もう準備は既にでき...

70 芸術、美術

70 芸術、美術  仕事に役立つ本

仕事に役立つ本  80 言語

80 言語  10 哲学

10 哲学  オシャレ

オシャレ