40 自然科学

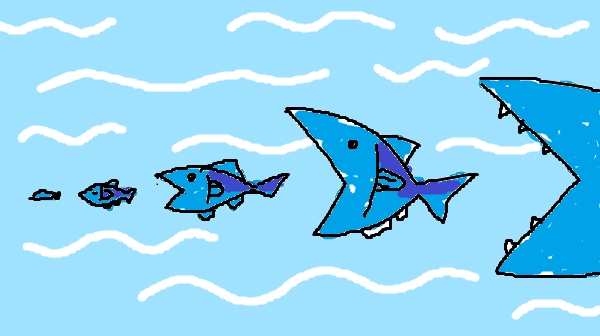

40 自然科学 『絶滅の人類史 なぜ「私たち」が生き延びたのか』|みんないなくなった

こんにちは。あさよるです。このブログはまあまあ流行にも乗っかるブログなんですが(;'∀') 未だに『サピエンス全史』は取り上げていまへん。その言い訳かなんやは、この記事の後半に……。正直、上下巻の2冊もまた読み返すのものな~というのが、本当...

40 自然科学

40 自然科学  40 自然科学

40 自然科学  40 自然科学

40 自然科学  40 自然科学

40 自然科学  40 自然科学

40 自然科学