こんにちは。漢方や薬膳について勉強したいなぁと目論んでいる あさよるです。以前、大学で漢方薬についての授業を履修したのをきっかけに興味を持ち始めました。

スクールや通信教育等、学ぶ方法はたくさんあるようです。しかし、今は右も左もわからないので、自分なりに漢方・薬膳について調べてみるところから始めてみました。

まず手に取ったのは『漢方の基本講座』。前頁カラーで、イラストや写真がたくさん使われた読みやすい本です。

漢方薬には副作用が、ある

漢方って、ふわふわっとした人に優しい存在みたいに思ってたんですが(何だそれ)、全然違うんです。中国医学は、西洋医学とはアプローチが違いますが「医学」「科学」なんです。同じく、漢方薬も列記とした「薬」なんですね。

効く!だからこそ、正しい知識が必要です。

冒頭で早速、漢方の効果について言及されます。「漢方って長く飲まないと効かないの?」「漢方は副作用がない?体に優しい?」。両方とも答えはNO!漢方は種類によって急速に効くものもあります。そして、漢方も薬。当然副作用があります。頭に入れておかないといけなことです。

副作用がまったくないわけではありません。西洋薬に比べれば少ないとはいえ、漢方薬でも副作用やアレルギー反応が起こることがあるのです。

(中略)

重大な副作用の報告例がある漢方薬もあります。p.14-15

なんでこれを強調しているかというと、漢方薬は西洋医学の薬と同じく、正しく使えばよく効くんです。そして、誤った使用をすと怖い!漢方は副作用がないと言われるせいで、他の薬とちゃんぽんしちゃったり、素人判断で服薬する例が多いそう。あるいは逆に、漢方を万能薬とか、魔法の薬と考えている人もいるらしい。どちらも、漢方への知識のなさが招いている例です(と、授業で習った)。

漢方の誤解されがちな部分から、しっかり解説されているのが、真面目な本なんだと感じさせました。

かわいい見た目…ボリューム多め

『漢方の基本講座』は見た目もかわいらしいA5サイズの本です。おしゃれなイラストと写真がたくさん掲載され、パラパラ見ているだけで楽しい内容なんです……が、ナメてかかると結構ボリューム多め!

特に後半の〈第6章 毎日の生活にとり入れたい食材〉は本書の半分弱のページ数を占めており、かなりの数の食品が紹介されています(数えられまへん~)。しかも、ひと言紹介とともに、どのような働きがあるのか図にされてるのですが、これがボリューミー!

いやぁ、確かに西洋の食品化学の分野もボリュームがあってとても手が出ませんが、東洋科学の世界でも細かく研究されているようです。

もちろん、たった一冊の本で紹介されている事柄なんてほんのちょっとなのでしょうが……それでも読むのに時間がかかりました(決して、字の多い本ではないんですよっ!)

漢方薬・ツボ・食事の使い方

漢方薬と食品だけではありません。まず、漢方医は患者の何を見ているのか。患者がドアを開けて診察室に入ってきたところから、体中から発せられる情報を読み取っているというからびっくりしました。

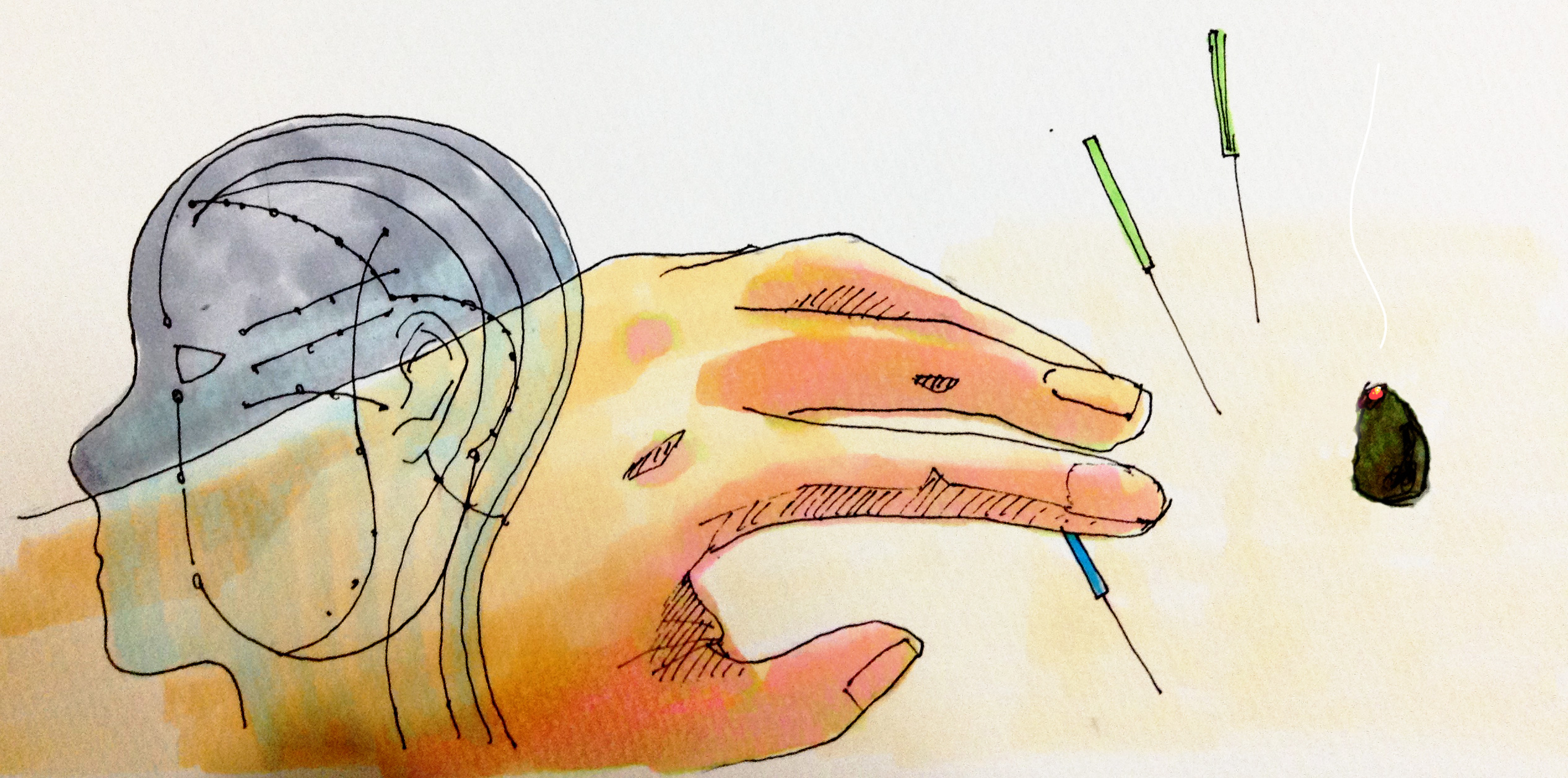

触診も、西洋医の医師とは違います。あさよるも昔、鍼灸院へかかったとき、先生にたくさん質問を受けましたし、いろんなところに触れられたり見られたり、不思議な経験をしました。漢方医が何を知りたいのかを知っておくと、かかったときも先生とコミュニケーションを取りやすいかも。

また「気」や「ツボ」「経脈」など、聞いたことはあるけどサッパリ知らないことが簡単に紹介されています。イラストが多いのも、イラストじゃないと伝わりにくいからなんですね。

また、疲労感、便秘・下痢、二日酔い等、西洋医はいい感じに看てくれない症状も、漢方の切り口から見てみるのもいいですね(現在の医療は保険医療ですから、病気じゃないのに病院へかかりにくい)。

正しい知識で鬼に金棒?

現在の我々は、西洋科学・西洋医学に親しんでいます。学校でも理科の知識を学びますし、どなたも最低限の知識は共有されています。

西洋医学を否定するわけではなく、西洋医学と同時に、漢方や中国医学も持ち合わせても良いのです。両方の知識を持ち合わせれば、鬼に金棒……とはいかないまでも、問題対処のバリエーションが増えるのは頼もしい。

今後、どのように漢方の考え方を生活にとり入れられるのかなぁと、学ぶのが楽しみですね。

あさよるネットで紹介した関連本

いちばんわかりやすい漢方の基本講座

- 佐藤弘、吉川信、谷口ももよ(監修)

- 成美堂出版

- 2014/6/1

目次情報

- はじめに

- 序章 漢方の常識 Yes or No ?

- 第1章 漢方を知るキーワード

- 第2章 漢方の診断を受けてみよう

- 第3章 漢方の治し方

- 第4章 経略と鍼灸

- 第5章 漢方薬・ツボ・食べ物で治す!症状別治療法

- 第6章 毎日の生活に取り入れたい食材

コラム

漢方と漢方薬は同じ?ちがう?

五臓六腑とそのはたらき

五臓六腑と五行説

季節ごとの注意点

耳ツボと赤ちゃんの不思議な関係

体調をセルフチェックしよう漢方用語集

さくいん(項目さくいん、ツボ・経略さくいん、食材さくいん、生薬さくいん、漢方薬さくいん)

佐藤 弘(さとう・ひろし)

1947年秋田県生まれ。1974年東京大学医学部卒。1977年同大第三内科入局、肝臓病学を専攻。1985年東京女子医科大学付属第二病院内科助手。1992年同大学東洋医学研究所助教授。2004年に教授、2005年に同所長。2013年より新潟医療福祉大学教授。著書に、『漢方治療ハンドブック』(南江堂)『看護師のための東洋医学入門』(医歯薬出版)『あなたも名医!漢方を使いこなそう』(日本医事新報社)『いちばんわかりやすい 東洋医学の基本講座』(成美堂出版、監修)などがある。漢方は大塚恭男、矢数道明、松田邦夫の3先生に師事。

吉川 信(きっかわ・まこと)

1962年長野県生まれ。1984年国際鍼灸専門学校卒業。日産厚生会玉川病院東洋医学研究センターを経て、東京女子医科大学大学東洋医学研究所鍼灸臨床施設長。2014年より学校法人花田学園附属鍼灸院副院長、一般財団法人東洋医学研究所主任研究員。著書に『これからの漢方医学』からだの科学増刊(日本評論社)『看護師のための東洋医学入門』(医歯薬出版)『本当に効くツボがわかる本』(三笠書房、監修)『いちばんわかりやすい 東洋医学の基本講座』(成美堂出版、監修)『はじめてのお灸レッスン』(成美堂出版)『脊髄疾患の保存療法』(金原出版)『ナースのための補完・代替療法の理解とケア』(学習研究社)などがある。

谷口 ももよ(たにぐち・ももよ)

青山学院大学卒業後、広告代理店などを経て専業主婦に。その後の自身の体調不良をきっかけに薬膳の道に進む。東京薬膳学院にて国際薬膳調理師の資格を取得後、自宅で薬膳料理教室「Salon de Maman」を主宰。

全日本薬膳食医情報協会常任理事。「美食薬膳」「健康は日々の食卓から」をテーマに、身近な食材で簡単につくれ、からだの中から美しくなれる和洋中の薬膳レシピが評判をよび、現在予約が取れない薬膳教室として人気を博している。ほかに講演会、企業へのレシピ提供や商品開発など、多岐にわたり活動。

コメント

[…] 『いちばんわかりやすい漢方の基本講座』|イラスト・図解で知る! […]

よしかわでなく、きっかわのようです

>通りすがり さん

情報ありがとうございます。

確認し訂正いたしました。

ご協力感謝いたします。

[…] オススメ!『いちばんわかりやすい漢方の基本講座』|イラスト・図解で知る! […]

[…] 『いちばんわかりやすい漢方の基本講座』|イラスト・図解で知る! […]