漢字や熟語、言葉の成り立ちについてしたり顔で説明されることがあります。

例えば「“学ぶ”とは元々“真似ぶ”が語源だから~」という話も、聞き飽きるほど様々な人から聞きました。

ありがたい先輩から後輩へのアドバイスなのでしょうが、私はこの手の「語源」「由来」の話があまり好きではありません。

だって、それが本当なのか、一般的にそう言われているだけなのか分からないんですから、「眉唾じゃないのかなぁ」と思ってしまいます。

先の例ですと、普通に「まずは人の真似をしてみることから始めなさい」と言うだけで良い気がします。

神様と対話するために生まれた「漢字」

『神様がくれた漢字たち』を読みました。

漢字が生まれた伝説では「蒼頡(そうけつ)」という、目が4つもある人物が鳥や獣の足跡の法則性を見出し、漢字を生んだとされているそうです。

そのとき「天は粟を降らし、鬼は鳴き叫んだ」と、『淮南子(えなんじ)』という漢の時代に編纂された政治、祭事、逸話、故事などあらゆる分野について記された書物にあります。

蒼頡が漢字を生み出したとき、天変地異が起こるような、とても大変で重大な出来事だったとされているんですね。

もちろんそれは伝説の話でしょう。

漢字は「甲骨文字」として、亀の甲羅や動物の骨、時には人間の骨に彫られ、王が収穫や天候などを神様に尋ねたり、願いを告げたりするために使われました。

文字を書いた甲羅を焼き、ヒビの入り方で神様は返事をします。

占いの一種です。

そうやって、人が神様とやりとりするために使われた神聖で特別なものとして、漢字は生まれたんですね。

漢字が生まれた頃と、現在使われる漢字や言葉は違う

漢字の成り立ちについて語るなら、その漢字が生まれた頃までずっと遡る必要があります。

イラストのような「象形文字」で書かれた古い漢字と、現在私達が使っている漢字では、同じ文字でも意味がすっかり変わってしまったものもたくさんあります。

中国で生まれた漢字が日本に渡ってきてから、日本国内でも独自の発展をし続けてきました。

明治以降、近代に入ってからも、日本での漢字や文字の表記について議論され続けてきました。

常用漢字が定められ、現在かなづかいに改められ、更に現在の私たちはワープロソフトによって書かれる明朝体やゴシック体の文字たちに慣れ親しんでいます。

漢字の生まれたはるか昔から、長い時間の中、文字や言葉たちは形を変え、意味を変え、現在に連なっています。

今、自分が普段使っている漢字や単語の形や要素を引き合いに出して、言葉の語源や文字のルーツを語ることは難しいように感じます。

「なんとなくいい話風」「なんとなく尤もらしい雰囲気」にまとめられたお説教には、いつも警戒してしまいます。

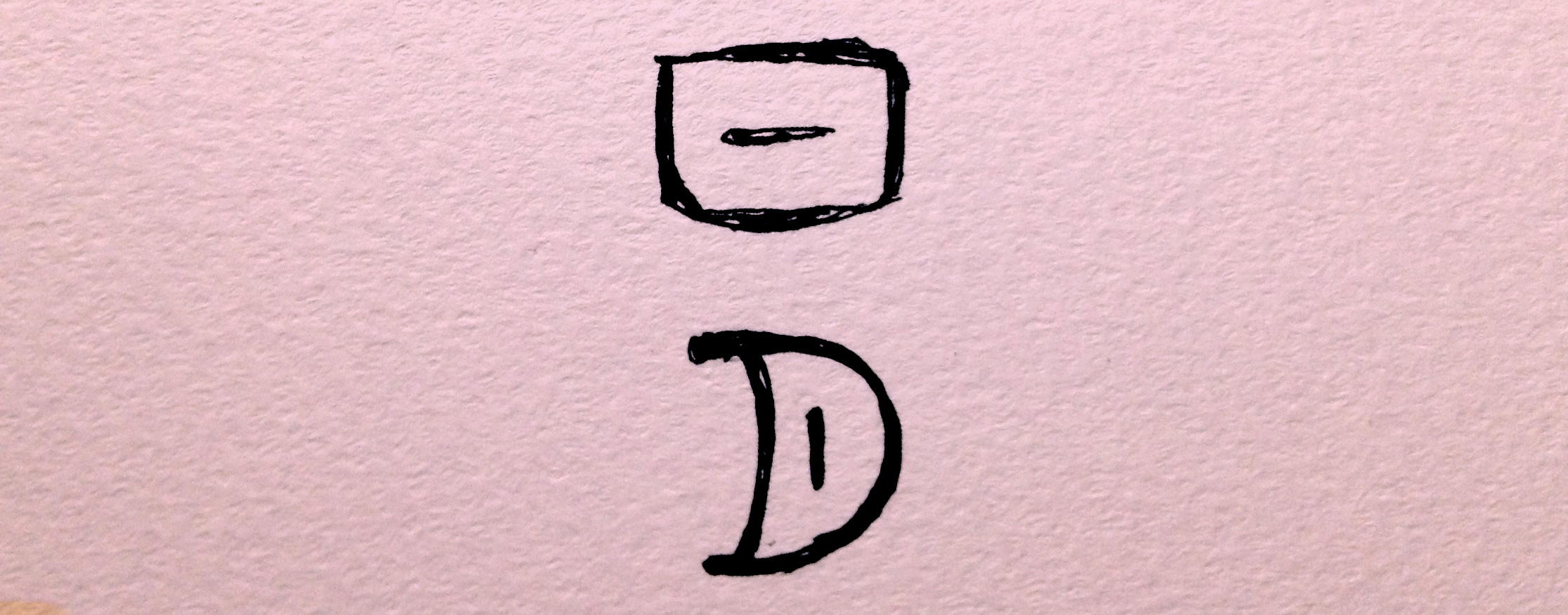

※今日のイラストは、「朝夜ネット」にちなんで「日」と「月」「夕」の象形文字を書きました。

「朝」の字の書き方は分からなかったので、代わりに「日」を書きました。真ん中の横線が太陽を、その周りの囲いは太陽のエネルギーのようなものを表すのでしょうか。

二文字目は「月」または「夕」です。この二文字は現在では全く違う意味の文字ですが、元は同じように使われていたそうです。「夕」すなわち「夜」の意味で「月」が使われることもあれば、年月を表すときに「夕」が使われていることもあるそうです。

関連記事

- 白川静:『白川静の世界 Ⅰ文字』を読んだよ

- 白川静・梅原猛:怨霊・呪術はオカルト?『呪の思想 神と人との間』を読んだよ

- 『知られざる縄文ライフ』|歴史を知ると未来がわかる?

- 『巨石文化の謎』を読んだよ

- 『古地図で歩く大阪 ザ・ベスト10』|大阪の成長記録、見てみない?

神さまがくれた漢字たち

神さまがくれた漢字たち

山本 史也(著)、白川 静(監修)

イースト・プレス

(2011)

コメント

[…] 記事リンク:『神さまがくれた漢字たち』を読んだよ […]

[…] 記事リンク:『神さまがくれた漢字たち』を読んだよ […]

[…] 白川 静(監修):『神さまがくれた漢字たち』を読んだよ […]

[…] 『神さまがくれた漢字たち』を読んだよ […]